"No a Federazioni"

Fidanzamento tra Libdem e Azione, adesso tutti convergono al centro: casa Europea, con Falasca, potrebbe unirsi al percorso del nuovo soggetto politico

Sabato a Roma il centro liberale ha fatto un piccolo grande passo avanti in direzione unitaria. Nel giorno dell’Assemblea del Partito Liberaldemocratico, Luigi Marattin e Carlo Calenda hanno pronunciato due interventi che, pur diversi per ritmo e temperamento, convergono nella stessa diagnosi: la crisi della democrazia liberale e la necessità di un polo riformatore credibile, stabile, non subalterno né alla destra sovranista né alla sinistra populista. È un dialogo a distanza, ma saldamente intrecciato: il primo parla della costruzione paziente e dell’organizzazione, il secondo del rischio storico e dell’urgenza.

Marattin entra in Assemblea con un bilancio che è già una dichiarazione politica. Rivendica un’agenda fitta di impegni, di disciplina e di promesse mantenute: gruppi di lavoro, statuto, manifesto, congresso, radicamento territoriale, rilevazione nei sondaggi. Un uno e mezzo per cento che può essere poco, nell’economia generale, ma è gigantesco se misurato su un soggetto che ha sei mesi di vita. La sua è una narrazione di costruzione: convincere che il nuovo partito non è un tentativo improvvisato ma un organismo che ha cominciato a respirare e camminare.

Ricorda il punto di partenza: l’evento milanese «Il Coraggio di Partire», quando «non avevamo molto in mano, tranne la consapevolezza che servisse metterci in cammino». Il Partito Liberaldemocratico, insiste, è stato edificato controvento: senza risorse, senza protezioni mediatiche, senza padrinati. Il messaggio è politico: mentre il bipolarismo genera astensione e slogan, loro praticano metodo e responsabilità. Richiama con vigore l’alleanza naturale con Azione sul fronte europeo e ucraino: «l’accettazione di un accordo di pace qualunque esso sia non è pace ma il preludio alla prossima, più terribile guerra». L’analisi interna è altrettanto dura: la sinistra «radicale e movimentista» non ha più un baricentro riformista; la destra è ostaggio dei populisti. La manovra, dice, ne è la prova plastica. E mette il dito nella piaga: «viene da chiedersi a che serva la sinistra». Il suo passaggio politico cruciale, però, è quello sull’amalgama con le altre forze liberali, dove prende una posizione chiara: «non chiediamo il mandato per sciogliere questa comunità politica in un’altra», ma per costruire «la casa stabile, strutturale, unica e forte dei liberal-democratici e dei riformatori italiani». Condizione preliminare: rifiuto «netto» di antisemitismo e aggressività verbale. Marattin chiude in verticale, citando Plutarco e Kennedy, riaffermando il senso civico della scelta politica, la sua dimensione quasi morale: «le storie passate di coraggio possono offrire ispirazione, ma non possono dare il coraggio stesso».

Calenda entra in scena più diretto, più frontale. Parte dal punto che più lo caratterizza: la democrazia liberale si sta restringendo nel mondo. «Oggi è circa il 20% dell’umanità che vive in una democrazia liberale». Il suo intervento è un avviso ai naviganti: la storia non sta andando nella direzione dell’Occidente. Evoca Russia, Cina, i fallimenti dell’Occidente, la ritirata dall’Afghanistan, il disordine europeo, Orbán, i Balcani. E accusa le democrazie di non amarsi più: «siamo una minoranza che non ha voglia di difenderla, questa democrazia». Qui il suo registro è quasi pedagogico: come convincere un ragazzo a credere nella democrazia? Con la verità: «che è il posto migliore in cui vivere al mondo». Calenda mette in primo piano la “libertà collettiva”: il diritto degli Stati a decidere la propria traiettoria. E denuncia l’inquinamento propagandistico: «propagandisti pagati da Mosca vanno in televisione da noi come esperti». Poi lancia la sua sfida: per il 2027 non basta avere idee economiche — concorrenza, energia, mercato — occorre una missione civile. Chiede di mobilitare i giovani, di ricostruire l’amore per la democrazia liberale, di diventare «una avanguardia» culturale.

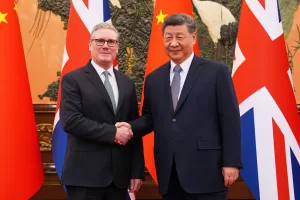

Non risparmia colpi agli avversari: critica la sinistra per aver ceduto al populismo, la destra per aver smarrito un baricentro valoriale, e accusa la politica di governare solo con l’odio e la paura. Il cuore del suo intervento è un annuncio: «a marzo lanceremo una grande assise dei liberali italiani». Non un rassemblement estemporaneo ma una lunga campagna elettorale che tocchi «università, fabbriche, territori», lontana dalle formule stantie di campo largo e campo stretto. La posta in gioco, dice, è quasi esistenziale: senza un fronte liberale forte e organizzato, l’Europa rischia di diventare «un pezzo di Putin, un pezzo di Trump, un pezzo di Xi Jinping». E chiude con una frase dal sapore risorgimentale: la libertà è fragile, e chi non l’ha mai persa tende a dimenticarla; ma «se c’è un movimento politico che può ricordarlo è il nostro».

Marattin e Calenda, ciascuno con il proprio stile, tracciano la stessa linea: serve un polo liberale italiano, solido, credibile, non liquido, con radicamento, idee chiare su Europa, Ucraina, Israele, economia, giustizia, istituzioni. Entrambi convergono su un punto: le elezioni del 2027 saranno il crocevia che segnerà la possibilità — o l’impossibilità — per l’Italia di dotarsi finalmente di un’offerta politica che non sia subalterna ai due poli logori. A loro guarda anche il congresso degli europeisti di Casa Europa, con Piercamillo Falasca che mette insieme centinaia di attivisti europeisti, catalizzati dai tre interventi-manifesto di Pina Picierno del Pd, Marco Lombardo di Azione e Massimo Valerio Castaldo, stesso partito. Il progetto è convergente: riunire le sigle della galassia europeista, garantista, liberale e riformista intorno a un unico soggetto. Sarà una sfida lunga, che richiede organizzazione e passione. E forse di più. Come suggerisce Kennedy nella citazione finale di Marattin, non basteranno le storie di coraggio: servirà il coraggio vero, «cercato all’interno della propria anima».

© Riproduzione riservata