Cantore dell’Ovest, di terre fasciate dalla sopraffazione della natura o dalla cieca violenza degli istinti umani, Cormac McCarthy si è spento martedì nella sua villa di Santa Fe. Un cowboy solitario. Uno scrittore per nulla incantato dalle luci della ribalta, e anzi, morigerato anche nella sua produzione. Erede di nume tutelare della letteratura americana come William Faulkner: nei paesaggi di confine, nelle storie da cui filtrano solitudini inemendabili, nella frontiera di un West in cui si riversano i demoni di esistenze senza scampo. Nacque nello stesso anno di Philip Roth, con cui condivide ora l’Olimpo dell’immortalità data dal talento: nel 1933.

Ma se per Roth un piccolo sobborgo ebreo del New Jersey, Newark, diventa il palco della formidabile sequela di frasi facce e fatti, ricordi o mistificazioni, che imprigionano nel passato i suoi personaggi o a volte danno il via alla parabola che li condurrà altrove, per McCarthey, cresciuto in Tennessee, è il deserto il luogo ideale dove ambientare una storia. Come accade nella Trilogia della frontiera: Oltre il confine, Cavalli selvaggi e Città della pianura, in cui le lande sabbiose s’impastano ai granelli ruvidi di una lingua severa e sfoltita. La solitudine che avvolge i suoi personaggi, incapaci di accordarsi a un senso vitale dell’esistenza, si riflette anche sul paesaggio, sulle terre aspre e selvatiche, e sullo stile, graziato da una chimica incendiaria e quasi opprimente. Ma ecco, ancora prima, il minimalismo apocalittico di uno dei suoi romanzi più celebri, La strada, premio Pulitzer 2007, dove un padre e un figlio senza nome avanzano su un sentiero che punta a Sud. Camminano per sfuggire alla rigidità dell’inverno coi suoi venti gelidi che tagliano facce e mani, camminano per scampare a un’America sopravvissuta alla catastrofe. Un cataclisma non meglio specificato che ha spazzato via ogni essere vivente, tranne gli uomini, e da cui padre e figlio tentano di salvarsi.

L’azzeramento di ciò che esisteva, un Eden immaginario e lontano, vibra come l’esatta misura di un universo narrativo sempre coerente, in grado di progredire e trasformarsi senza però sconfessare le sue radici. McCarthy resta fino all’ultimo affascinato da ciò che è macabro, maledetto, primitivo e selvaggio, sia esso al di fuori di noi, nelle atmosfere sospese in un passato indefinito o in una premonizione amara del futuro, sia che esso si annidi nella coscienza dei personaggi.

In Figlio di Dio, pubblicato nel 1973, l’autore ci aveva proiettati nell’esistenza di Laster Ballard, un uomo piccolo, rozzo e sporco, col viso ricoperto di barba, scontroso come la natura che lo circonda e in cui si muove con la spavalderia di una fiera. Alle spalle, Ballard ha un passato difficile. Davanti a sé, il nulla, dato che ha perso ogni cosa e ora vive nell’abbandono. Verrà incarcerato con l’accusa di violenza carnale, e poi fatto uscire di prigione perché innocente. Ma neanche questo ritorno alla libertà potrà interrompere la caduta nel suo precipizio emotivo. È come se le viscere della terra riuscissero a fondersi, nell’opera di McCarthy, con il mondo intimo dei personaggi, dominato da una violenza vulcanica, rabbiosa e imparziale. In Meridiano di sangue, pubblicato nel 1985, le scene di atroci massacri si avvicendano agli omicidi immotivati, alle aggressioni ferine, in una degradazione dove la speranza di un riscatto individuale cede il passo alla rassegnazione di una realtà condivisa. È una terra senza Dio, la sua. Là dove la parola chiave è ancora una volta: solitudine.

Solitario in effetti lo è stato, nella sua vita, lo stesso McCarthy. Terzo figlio di sei, un padre avvocato e una madre animata da una fervida fede cattolica, dopo aver iniziato a frequentare l’Università del Tennessee, si arruola nell’esercito e viene spedito per due anni in Alaska. Altro paesaggio presieduto da una natura a tratti primordiale. Altra camera di risonanza per quei piccoli semi che intanto, mentre lui lascia gli studi e sposa Lee Holleman, da cui avrà un figlio, Cullen, e intanto che si trasferisce a Chicago per tornare a matrimonio finito in Tennessee, crescono e germogliano dentro di lui. Fino al suo esordio avvenuto nel 1965 con Il guardiano del frutteto. A prendere in carico il suo lavoro, nella casa editrice Random House, fu all’epoca Albert Erskine, che era stato l’editor di William Faulkner – coincidenze di vita con il gusto di una predestinazione – e che avrebbe continuato a seguirlo nei successivi venti anni.

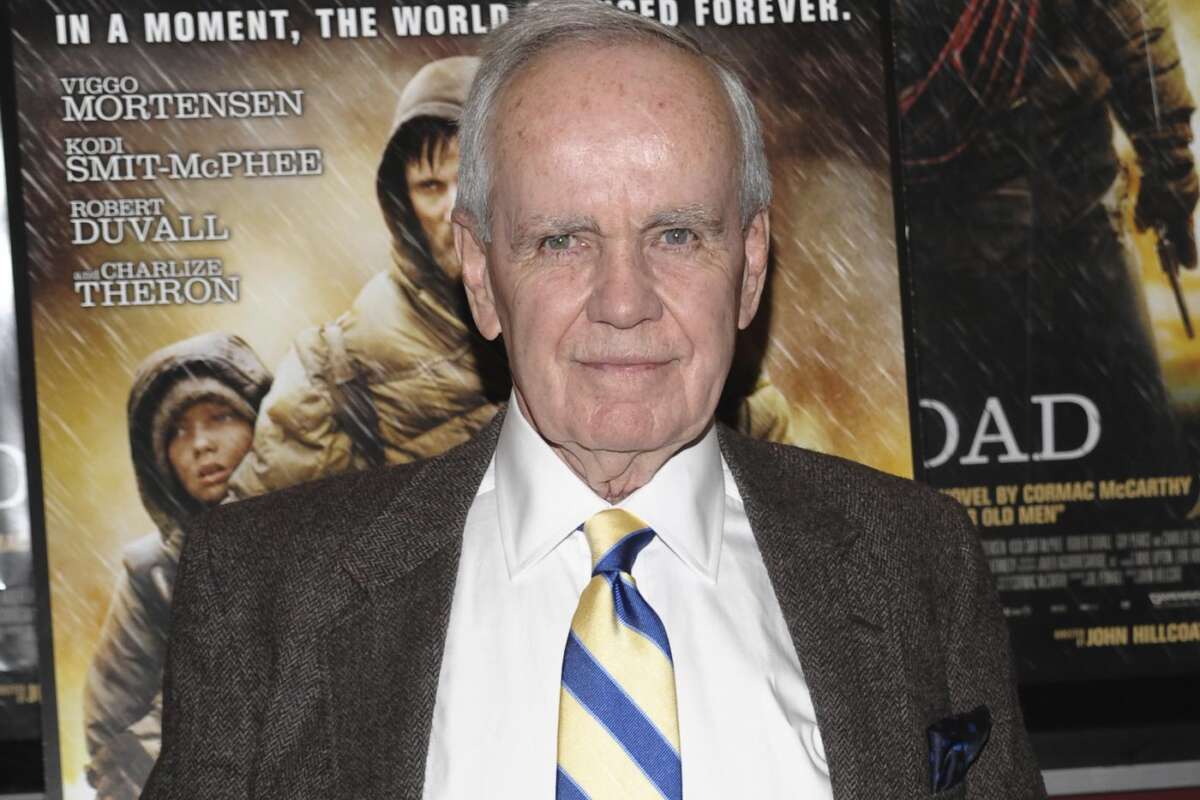

Riottoso verso la mondanità a cui a volte costringe il successo, restio a qualsiasi forma di presenzialismo, refrattario perfino alle interviste, McCarthy sarà raggiunto suo malgrado dal mainstream. Per il clamore ottenuto con i suoi libri, in primis, ma anche per i film che ne vengono tratti. Non è un paese per vecchi, dall’omonimo romanzo, pellicola diretta dai fratelli Coen, nel 2008 vince l’Oscar come miglior film e scolpisce nella testa degli spettatori di tutto il mondo il muso di Javier Bardem nei panni Anton Chigurh, il sicario che uccide le sue vittime con una pistola destinata al bestiame. Una visione cupa e asfissiante della condizione umana, ma non per questo priva del tutto di luce, quantomeno per i riflessi che balenano dal suo stile, in cui gli omicidi, le decapitazioni, gli stupri, gli incesti e la necrofilia si susseguono nella forma di un monito. “Non esiste vita senza spargimento di sangue”, ha dichiarato nel 1992 al New York Times, in una delle sue rare interviste.

A sedici anni dalla pubblicazione de La strada, Cormac McCarthy torna al suo pubblico con Il passeggero, uscito da poco per Einaudi, e ambientato nel 1980 a New Orleans, dove Bobby, un subacqueo di salvataggio, viene incaricato di esplorare il relitto di un jet sommerso dal mare del Mississippi per scoprire poi che la scatola nera dell’aereo è scomparsa. Una storia di misteri. Un giallo che è il primo di due volumi, di cui il secondo, Stella Maris, sarà disponibile in libreria da dopo l’estate, nell’anno in cui, il 10 luglio, il vecchio cowboy del Tennessee avrebbe compiuto novant’anni.