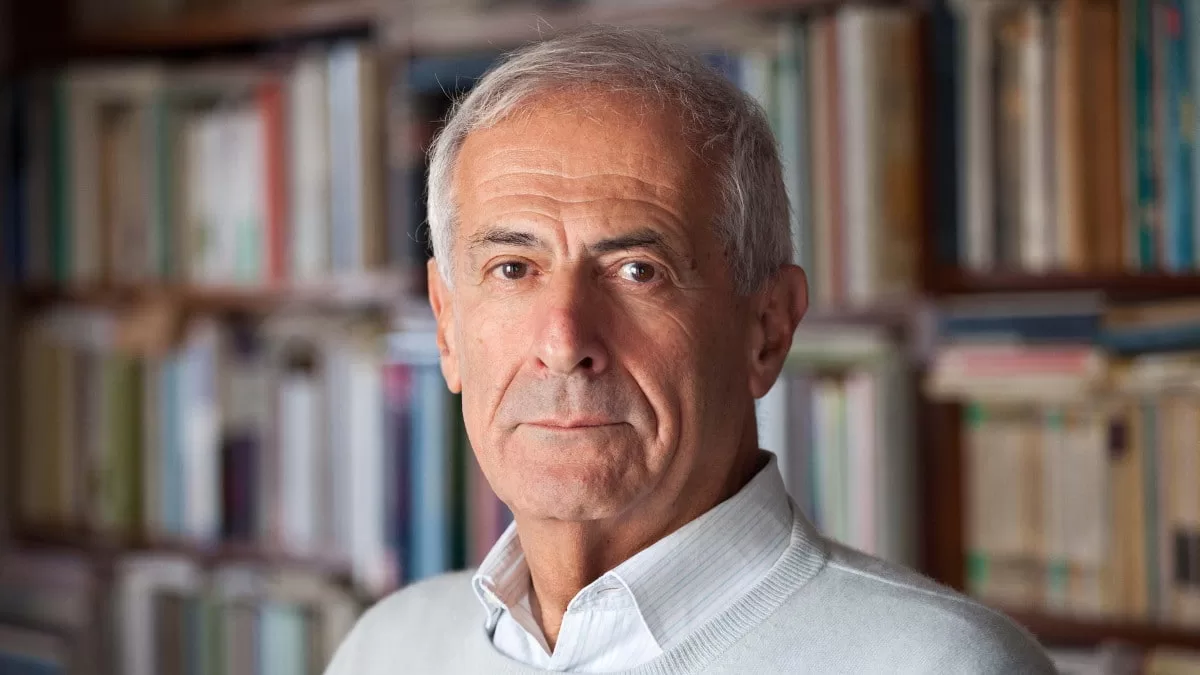

«Analizzare in senso statistico il numero dei morti a Gaza vuol dire far emergere quanto siano discutibili le fonti consultate dal giornalismo occidentale e dalle istituzioni». Consapevole del dramma in corso, Sergio Della Pergola – demografo e professore emerito all’Università di Gerusalemme – è puntuale: «Quanto dico non significa negare il numero altissimo di vittime. Trovo, però, strumentale il modo con cui i dati vengano raccolti».

Fake figures, come fake news?

«Il fatto che i media, ma perfino le Nazioni Unite, si affidino alle informazioni del Ministero della Sanità di Hamas è un tradimento della professione giornalistica. Bisogna lavorare su fonti autonome e strumenti propri. È un’operazione macabra, certo, ma necessaria».

Quali sarebbero, secondo lei, delle fonti davvero autonome?

«È sempre più difficile dirlo. Perfino nella letteratura scientifica c’è stato un forte inquinamento dei dati. “The Lancet” ha pubblicato articoli su Gaza, citando dati del tutto errati. Ha scritto di 186mila morti. Un numero grottesco che però, una volta stampato su una testata così prestigiosa, è entrato in circolazione ed è stato poi citato in modo acritico. Si è arrivati al punto di approssimare dividendo tra un qualsisia numero minimo di morti ipotizzato e il massimo di 186mila e così dicendo “la verità sarà a metà”. Ma questo non è un metodo scientifico».

Lei a quali stime è arrivato?

«A marzo — non oggi, perché è sempre più arduo fare dei rilevamenti— il numero di morti realmente accertato oscillava tra i 25 e i 30mila».

Al netto delle strumentalizzazioni politiche, quali difficoltà abbiamo di fronte?

«La fonte primaria è il Ministero della Sanità di Hamas. Una cosa sconvolgente, questa, perché sappiamo quanto abbia interesse a gonfiare le perdite. Poi c’è un doppio problema sulle dichiarazioni dei decessi. Da una parte, l’interesse personale e familiare a ottenere un sussidio o una pensione. Dall’altra parte, il tema dei doppioni».

Cioè?

«Le faccio un esempio: se io ho tre fratelli e uno di loro muore, è possibile che io vada a dichiararne la perdita, come altrettanto facciano gli altri fratelli sopravvissuti. Quindi il morto viene contato tre volte. Questa distorsione si chiama molteplicità della dichiarazione e crea una zona grigia di 20-25mila vittime non effettive, ma che fanno comunque statistica».

C’è un modo per correggere questo errore?

«È necessario sapere, per ogni dichiarazione di morte, quante sarebbero le persone che, in teoria, potrebbero presentarla».

Quanto spesso accadono errori di calcolo così eclatanti?

«Troppo spesso. Penso al caso della foto dei fratellini morti di recente. Anch’essa è stata pubblicata due volte e in date diverse. Due nel 2022 e di nuovo quest’anno due volte. Nessuno nega il fatto in sé, ma la ripetizione è un errore voluto, che crea un’opinione pubblica ostile a Israele e, più in generale, al mondo ebraico».

Parliamo della tipologia dei caduti.

«Il numero preponderante è di uomini tra i 18 e i 45 anni: in altre parole, combattenti. Di cui si stima tra i 20 e i 25mila morti».

Tutti gazawi?

«Non è detto. Alcune testimonianze israeliane, subito nei giorni dopo il 7 ottobre, riferivano di aver sentito lingue straniere tra i miliziani. Plausibile che tra loro ci fossero inviati iraniani o volontari provenienti da altri paesi arabi».

Torniamo al tema dei bambini.

«Questo è un tema molto delicato. Per definizione il minorenne ha meno di 18 anni. Noi abbiamo testimonianze video di ragazzini di 13-15 anni armati di mitra e lanciagranate. Se un quindicenne muore in combattimento, viene registrato come bambino, ma era un combattente. Purtroppo, bisogna riconoscere che si è creata un’enfasi forzata sulla categoria “bambini” che non tiene conto di questa triste realtà di guerra».

D’altra parte la popolazione di Gaza è mediamente under 18.

«Nella Striscia, la popolazione è molto giovane, sì. Ma le vittime al di sotto dei 18 anni e le donne rappresentano una quota molto inferiore al 50%. Questo contraddice la narrativa di un attacco indiscriminato. E smonta, anche in termini statistici, l’accusa di genocidio».

Ecco, mi permetto di provocarla. Perché non si può parlare a Gaza?

«Giuridicamente (Convenzione di Ginevra del 1948, ndr) e demograficamente, non ci sono i tre elementi fondamentali che potrebbero confermare l’accusa di genocidio a Israele. Mentre ci sono tutti e tre nel caso di Hamas».

Quali sarebbero questi tre elementi?

«Primo: una dichiarazione programmatica di sterminio, come quella di Hitler nel 1939. Hamas ce l’ha. Nel suo statuto del 1988, si parla esplicitamente dell’intenzione di eliminare gli ebrei ovunque si trovino, “dietro ogni albero, dietro ogni pietra”. Israele non ha mai dichiarato nulla di tutto questo. È poi necessario un documento operativo. Penso alla conferenza di Wannsee, nel 1942, che definì i dettagli della “soluzione finale”. Anche qui Hamas ha una strategia documentata: piani militari, tunnel, attacchi mirati contro civili. Israele no».

La terza?

«È la partecipazione attiva della popolazione civile. In un genocidio, non ci sono solo i soldati che eseguono gli ordini, ma anche collaboratori e simpatizzanti coinvolti nei massacri. Tutto questo esiste nel caso di Hamas, non per Israele».

Ecco, professore, concludiamo sul versante israeliano. Il body count è chiaro.

«Nella giornata del 7 ottobre 2023 sono stati uccise circa 1.200 persone, di cui 850 civili e 350 erano uomini armati, che si sono trovati in netta inferiorità numerica di fronte alle migliaia di terroristi che li hanno attaccati. Da allora sono morti altri 6-700 soldati. Molto minori le perdite tra i civili».

La questione della leva obbligatoria ha rischiato di far cadere il governo.

«Ci sono riservisti in servizio da quasi 500 giorni. Si immagini il dramma per le famiglie, il lavoro, gli studi. La proposta di legge di rendere obbligatorio il servizio militare anche agli Charedì non è passata. Ma il problema resta. Israele è polarizzata tra chi deve combattere e morire e chi invece è completamente esente. Il nodo verrà prima o poi al pettine».