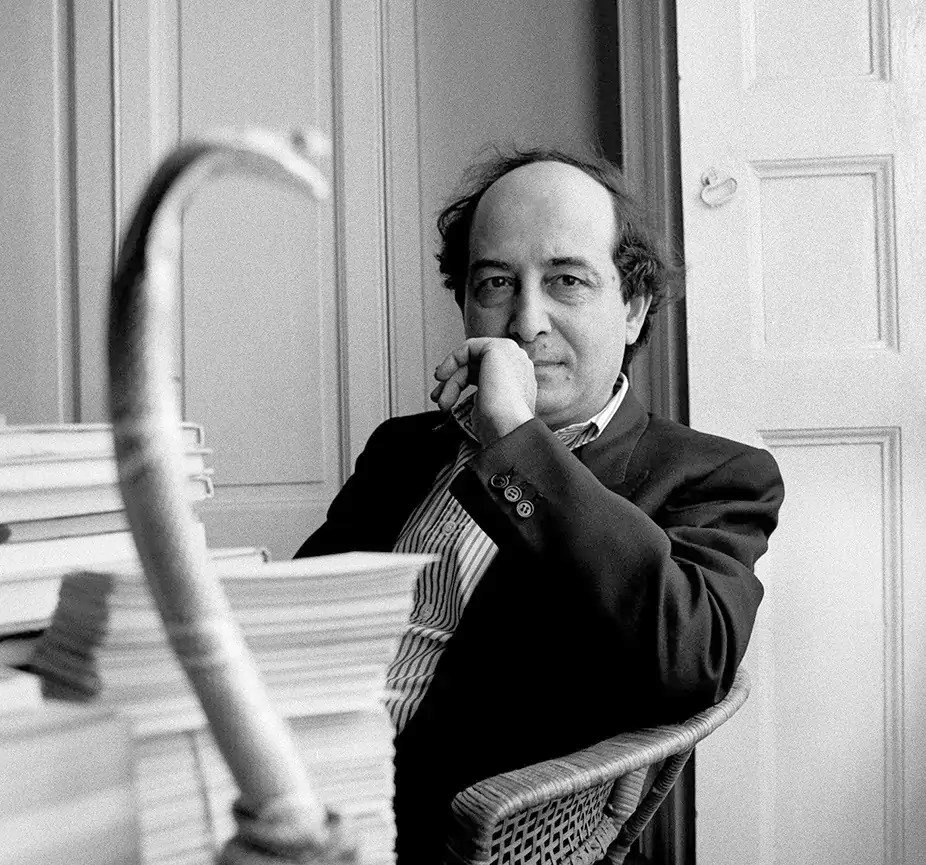

Roberto Calasso, scomparso ieri notte a Milano all’età di 80 anni, è stato un faro della cultura contemporanea: non solo per l’invenzione, insieme a Roberto Bazlen e Luciano Foà, della casa editrice Adelphi, punto di riferimento fondamentale a partire dagli anni Settanta.

Possiamo dire che abbia incarnato la figura di un italiano anomalo, visceralmente anticrociano, cosmopolita, eppure legato come pochi al Bel Paese. È stato tante cose: letterato eclettico eppure ossessivo nella propria passione sapienziale, ultimo bibliofilo (considerava “una lesione immedicabile” sottolineare un libro con la penna), tuttavia aperto – seppure con prudenza – ai nuovi scenari informatici, cinefilo raffinato, straordinario facitore di risvolti editoriali, resterà nell’orizzonte del nostro tempo come un timone direzionale della coscienza collettiva.

A lui dobbiamo la diffusione capillare dell’opera nicciana, l’esplorazione lungimirante e persuasiva della letteratura mitteleuropea, la ricezione profonda di alcuni temi chiave, ai quali qui possiamo soltanto per sommi capi accennare: tutti i rami d’oro antropologici e etologici in stile James Frazer, il capro espiatorio di René Girard, gli archetipi di Carl Gustav Jung, le molteplici evidenze nabokoviane, le luci fosforescenti su Gadda, Landolfi, Sciascia, Hofmannsthal e Simon Weil, “le due mani di Cristina Campo”, il gigantesco iceberg che George Simenon nascose sotto il doppiopetto di Maigret… Si potrebbe continuare a lungo, per innumerevoli pagine.

C’è poi la sua scrittura, eccentrica e genialmente bislacca opera di creativo erudito, pari a oltre quattromila pagine, il cui inizio, senza considerare l’esordio romanzesco di L’impuro folle (1974), risale alla Rovina di Kasch (1983). L’ultimo tomo era uscito l’anno scorso: La Tavoletta dei Destini. Una stupefacente serie narrativa, difficile da incasellare nei registri fin troppo angusti della nostra letteratura. Dall’esterno potrebbe assomigliare a una grande escursione guidata intorno ai nuclei primari della civiltà umana: dai sacrifici numinosi ai miti greci, dai riti di fondazione al nuovo seppur nebuloso orizzonte digitale, dai Veda e dal Buddha alla millenaria sapienza biblica, con l’individuazione elettiva di due paladini moderni: Kafka e Baudelaire.

In realtà si tratta di una riflessione, dolorosamente consapevole, sulla matrice magmatica e ferina da cui proveniamo, rispetto alla quale Calasso si sentiva da una parte escluso, dall’altra oscuramente attratto. Ecco perché il suo risultato a mio avviso più intimo e segreto, oltre che stilisticamente meglio assortito, resta Il Rosa Tiepolo (2006), ben più che l’analisi introspettiva del supremo Giambattista. Ciò che leggiamo a proposito dei sapienti orientali, figure biancastre di anziani quasi nascosti in fondo alle tele e dietro agli affreschi tiepoleschi, con il confronto vertiginoso tra il vecchione sveviano e l’indimenticabile ninfa che a Wurzburg si avvinghia al dio fiume Main, allegoricamente ritagliato in un saggio barbuto, evoca un’idea di felicità europea che oggi potremmo soltanto sperare di cogliere nei cieli azzurri screziati fra le cupole di San Marco, o forse chissà soltanto scrutare dentro i nostri sogni più scellerati; a sentenziare l’incrollabile fiducia nei confronti del genere storicamente meno raccomandabile: quello umano.

E poi, proprio nel giorno della sua morte, dopo la straziante malattia, ecco apparire in libreria gli estremi, esili e densi, libri autobiografici: Memè Scianca, il cui titolo allude al soprannome che l’autore aveva dato a se stesso da piccolo, sugli anni della prima formazione, e Bobi, dedicato alla indimenticabile figura di Roberto Bazlen, allo stesso tempo mitica eminenza grigia e lucido operatore editoriale.

Sono due autoritratti in controluce rispettivamente sullo sfondo di Firenze, durante gli anni della Seconda guerra mondiale, e Roma, poco tempo dopo. A leggerli adesso, in un soffio leggero e dolce, si ha l’impressione di scrutinare un’Italia appena trascorsa, ma già molto lontana, il cui partito più vivace, composto da soli intellettuali, potremmo definire degli azionisti, i quali, scrive Calasso in Memè Scianca (p. 33), “erano un ottimo esempio di èlite senza base – e poco preoccupata di averla… Non erano comunisti, non erano socialisti, non erano socialdemocratici. Erano i giusti senza ulteriori specificazioni…”