Cultura

L’insostenibile leggerezza della moda

C’è qualcosa di più profondo nella moda, qualcosa di umano, che la pandemia da Coronavirus ed il rallentamento che ha imposto, sembrerebbe abbiano risvegliato. Si tratta di una nuova coscienza di sé, la consapevolezza di un valore non meramente estetico ma, in qualche misura, anche etico.

Eternamente sospesa tra conformismo e trasformazione, differenze di classe e omologazione, la moda ha radici profonde nel tessuto socio-culturale ed antropologico, quale strumento capace di veicolare idee e linee di condotta.

D’altronde il termine abito, deriva dalla parola latina habitus, ossia comportamento. Dunque, indossare un abito genera un modo di essere sul quale, proprio come di fronte ad uno specchio, ognuno deve riflettere.

Ne Il senso della moda, Roland Barthes sostiene che “gli abiti sono ciò che più si avvicina al corpo”. E questa vicinanza al corpo, ossia all’essere umano, si traduce, ora più che mai, nell’urgenza di evidenziare il legame tra moda e diritti fondamentali dell’uomo, come il diritto all’ambiente, alla salute, al lavoro.

Il processo di democratizzazione innescato dalla “fast fashion”, inteso come turnover sempre più rapido nella produzione, ha consentito di essere tutti “alla moda” a prezzi contenuti ma, allo stesso tempo, ha prodotto comportamenti disastrosi a livello ambientale, sociale ed etico.

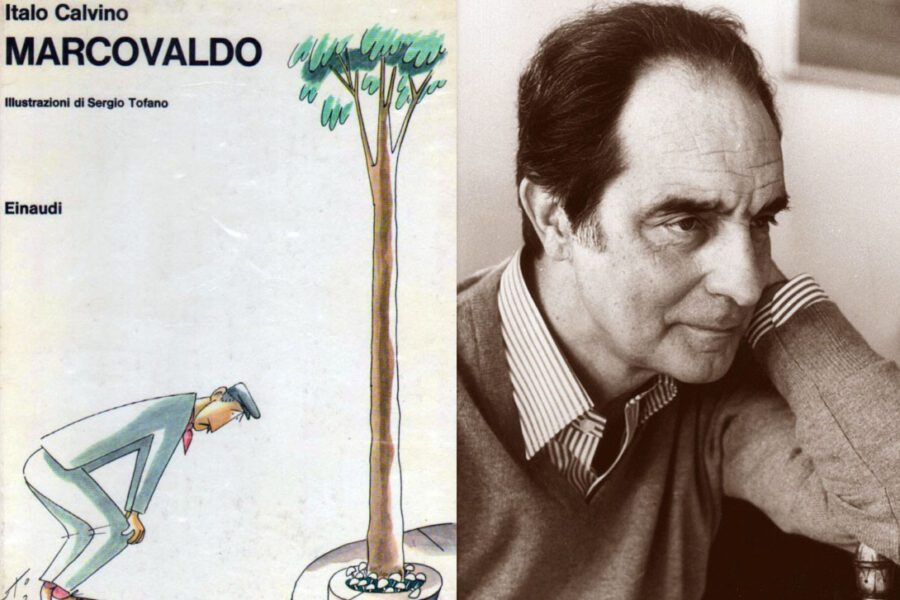

“Intanto, gli altoparlanti diffondevano musichette allegre: i consumatori ne seguivano il ritmo e, al momento giusto, allungavano il braccio, prendevano un prodotto e lo posavano nel loro cestino”. Quell’ingenuo, distratto consumo, così come descritto in Marcovaldo di Italo Calvino, appare inaccettabile in questo tempo in cui l’uomo è messo di fronte a sé stesso e alle sue responsabilità rispetto alla Natura e all’intero Pianeta.

Ci aspetta una nuova era in cui passeremo dal dover decidere cosa acquistare al se acquistare.

Il consumatore dovrà necessariamente aprirsi ad un ruolo più critico e partecipativo dove il tempo sarà un valore fondamentale, anche come indicatore di qualità dei prodotti: rallentare il consumo, credere nella vita degli abiti, prendersi maggiormente cura degli indumenti, comprare meno e meglio, riducendo in tal modo i rifiuti tessili il cui smaltimento costa moltissimo in termini di inquinamento del Pianeta. Non cambiare continuamente abiti, ma cambiare in profondità un sistema ingiusto e non sostenibile.

L’unica velocità ammissibile per appagare la voglia di cambiare può essere offerta dal recycling, la vendita e l’acquisto di abiti di seconda mano, dal vintage, dall’upcycling cioè l’acquisto di prodotti riciclati trasformando materiali e tessuti di scarto o, infine, dallo swatosh ossia lo scambio.

L’acquisto inconsapevole, senza una valutazione di tutti gli elementi che rendono un capo degno di valore è oggi un atto colpevole e co-responsabile dei danni conseguenti.

Produzione, consumo, guadagno, frenetico apparire: umanizzare la moda non è certo impresa da poco. Un cambiamento non basta, il settore richiede una vera rivoluzione, come quella iniziata dal movimento internazionale Fashion Revolution, oggi presente in 111 paesi, tra cui l’Italia.

Il movimento è nato in seguito alla drammatica tragedia del Rana Plaza, il crollo della fabbrica tessile che il 24 aprile 2013 in Bangladesh uccise 1.129 operai, definito il più grave incidente nel mondo del lavoro della storia moderna.

Per questo, ogni anno, nella settimana dal 20 al 24 Aprile si svolge nel mondo la Revolution week durante la quale viene rivolta la domanda Who made my clothes? a consumatori e produttori, invitando tutti ad indossare gli abiti al contrario, per rendere visibili le etichette che, con maggiore trasparenza,b ne dovrebbero rivelare l’origine.

Dove sono fatti i nostri abiti? Nei Paesi più poveri del mondo come Bangladesh, Cambogia, India, oppure in Cina, in Tunisia con leggi e controlli meno severi e manodopera a costi bassissimi, per essere poi rispediti in Italia per un’ultima rifinitura che legittima un improprio Made in Italy?

Sono stati sfruttati minori o lavoratori in condizioni e a ritmi inumani? In aziende fatiscenti, senza strumenti e dispositivi di sicurezza, con dei salari da fame da non garantire la sopravvivenza di un individuo?

Dove sono rintracciabili le informazioni e la garanzia che i trattamenti chimici e i coloranti utilizzati non siano nocivi per lavoratori, per l’ambiente e per la salute di chi indosserà i capi?

E il prezzo di un abito, costoso od economico che sia, riflette effettivamente il rispetto di tutte le garanzie per la sicurezza, per l’ambiente e per delle giuste condizioni di lavoro della manodopera?

Qual è il margine di guadagno dei grandi marchi rispetto al costo effettivo di produzione?

Queste le domande alle quali l’etichetta di un abito dovrebbe garantire risposta certificata e dettagliata, quasi come avviene per il bugiardino di un farmaco, dove sono indicati tutti i possibili effetti collaterali.

La crisi sanitaria di questi mesi ha amplificato il dibattito pubblico sull’opportunità per dare una dimensione più umana alla moda.

Giorgio Armani ha denunciato con una lettera la velocità insostenibile del settore. E con lui, altri designer come Donatella Versace, Rick Owens, Guram Gvasalia. Tutti incoraggiano un cambiamento per un prodotto più stagionale e duraturo.

Ma è sincera questa improvvisa presa di coscienza?

Il tema è vecchio. Già da un decennio si indaga sul doppio volto della moda. Alle ultime sfilate a/w 20/21 Balenciaga aveva allagato la passerella per ricordare l’innalzamento del livello degli oceani per il cambio climatico. E viene da chiedersi se il grido sulle passerelle Be green! non sia solo un’altra moda all’ultimo grido.

La spettacolarizzazione fine a sé stessa è inutile, non c’è bisogno di show o di dichiarazioni d’intenti ma di una politica costante e coerente di attivismo sostenibile, come già fanno alcuni marchi quali Patagonia che opera seguendo politiche responsabili. Eppure, seguito della sospensione della produzione imposta dal COVID-19, le maggiori aziende di moda hanno cancellato gli ordini in corso nelle fabbriche dei Paesi a basso reddito, con conseguenze dirette per i lavoratori coinvolti (circa 50 milioni) rimasti senza stipendio e senza tutele. Come denunciato dalla sezione italiana di Clean Clothes Campaign, tra i grandi marchi della moda a cui è stato richiesto, per ora solo Prada e Salewa si sono impegnate ad adempiere ai propri obblighi e a pagare gli ordini già effettuati.

Per un cambiamento dello scenario attuale, la presa di coscienza, sia da parte di chi produce che di chi consuma, anche se in ritardo, quando arriva è certamente un bene. L’eleganza, d’altronde, è innanzitutto un fatto interiore e, senza questo cambiamento innanzitutto interiore, l’eleganza è solo affezione volgare.

Alcuni incoraggianti passi sembrano esser stati già intrapresi dalle istituzioni europee, come ad esempio il pacchetto sull’economia circolare, in fase di attuazione, che intende favorire la crescita di un’ economia sostenibile intervenendo sul ciclo di vita dei prodotti, o come il regolamento REACH che regola l’uso di sostanze coloranti e agenti chimici tossici, molti dei quali, dal 1 novembre 2020 non potranno più essere presenti nei capi d’abbigliamento e accessori sia di prodotti in Europa che importati.

Molto tuttavia può e deve ancora essere fatto per implementare un sistema di norme internazionali a tutela dei lavoratori tessili, sullo smaltimento dei rifiuti tessili e sostanze tossiche, sul decentramento selvaggio a favore di politiche fiscali ad hoc a sostegno delle aziende tessili nazionali: non dimentichiamoci, infatti, che l’artigianato italiano pur essendo uno dei nostri primati, è fra le prime vittime della delocalizzazione della produzione.

Attraverso un ritorno al valore e all’artigianalità, estetica ed etica vanno ricongiunte nell’offerta di prodotti che siano attraenti e allo stesso tempo eticamente responsabili nei confronti dell’ambiente e dell’umanità̀: non può esistere, in fondo, un’estetica senza un’etica, nel senso di bello e ben fatto.

© Riproduzione riservata