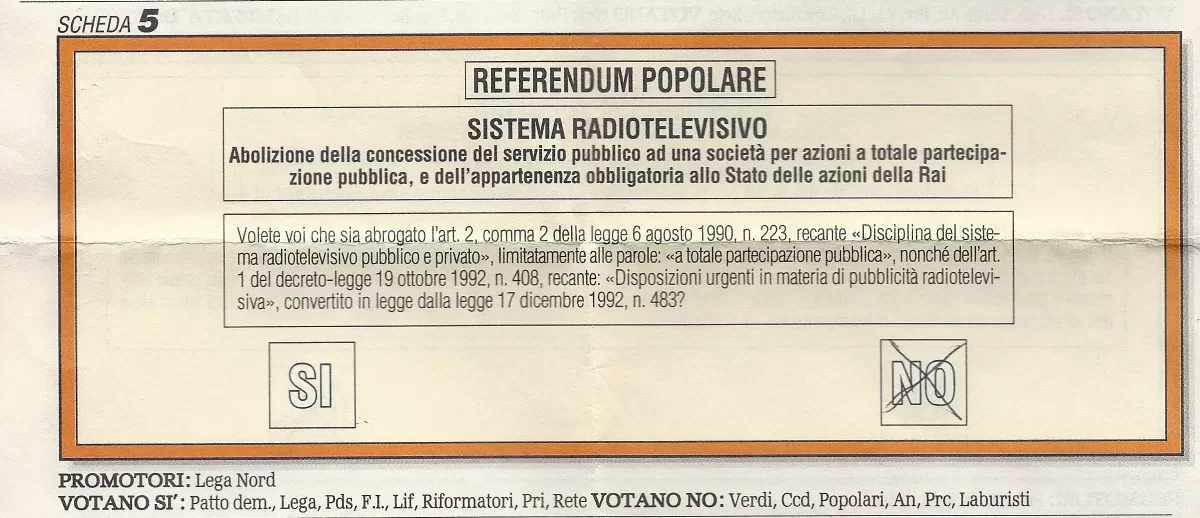

Era il giugno del 1995, esattamente trent’anni fa, quando gli italiani si recarono alle urne per esprimersi su dodici quesiti referendari, tra cui uno importante per il futuro del sistema radiotelevisivo nazionale: la privatizzazione della RAI. Il quesito proponeva l’abrogazione della norma che sanciva la proprietà pubblica della RAI, aprendo così la strada all’ ingresso di azionisti privati. L’iniziativa si inseriva in un periodo di grande fermento politico e ideologico: il post-Tangentopoli, l’emersione di nuovi soggetti politici come la Lega e Forza Italia, e una generale spinta alla liberalizzazione e alla modernizzazione del Paese. La RAI, da sempre luogo di interessi politici, economici e culturali, diventava il simbolo di uno Stato ancora troppo ingombrante e paternalista.

Referendum Rai, l’esito del voto

A favore del “Sì” si schierarono forze eterogenee ma unite da una comune visione riformista o liberale: la Lega Nord, il PDS (Partito Democratico della Sinistra), Forza Italia e altre sigle minori. A difendere la natura pubblica del servizio radiotelevisivo furono invece i Verdi, Alleanza Nazionale, Rifondazione Comunista e i Popolari. Il risultato fu netto: oltre 13,8 milioni di italiani votarono “Sì”, contro poco più di 12 milioni di “No”. La partecipazione raggiunse il 54%, superando la soglia minima di validità, e l’esito fu giuridicamente vincolante. Tuttavia, la RAI rimase una società a controllo pubblico, nessun governo, né di centrodestra né di centrosinistra, diede seguito all’indicazione espressa dagli elettori. Nessuna legge attuativa, nessuna riforma strutturale, nessun dibattito parlamentare concreto. Le ragioni di questo vuoto istituzionale sono molteplici. Da un lato, l’ambiguità del quesito e la mancanza di un progetto chiaro su come privatizzare la RAI. Dall’altro, l’inerzia politica e la volontà trasversale di mantenere il controllo sul principale mezzo di comunicazione del Paese.

Una rottura degli equilibri consolidati

L’ingresso di capitali privati in RAI significava rompere equilibri consolidati, rinunciare a uno strumento di potere, esporsi a logiche di mercato non sempre compatibili con il pluralismo e la qualità dell’informazione. Ma il punto più critico resta che nessuna forza politica si è mai assunta la responsabilità di spiegare perché il risultato del referendum non fu attuato. È rimasto tutto sospeso, in un limbo istituzionale che mette in discussione il valore stesso della partecipazione- Perché se un referendum, strumento principe della sovranità popolare, può essere ignorato con tanta facilità, allora si rischia che venga meno la fiducia nel sistema.

Dopo il voto, il nulla

Tecnicamente il voto era vincolante. Politicamente, però, si scelse di ignorarlo. Nessun governo – né quelli di centrosinistra né quelli di centrodestra che si alternarono negli anni successivi – avviò l’iter per la trasformazione della RAI in un soggetto privato. Il Parlamento non intervenne, il dibattito pubblico si spense rapidamente, e l’argomento fu rimosso dall’agenda politica. Nessuna riforma venne proposta, nessuna legge fu scritta, nessun atto concreto fu compiuto per tradurre in realtà l’indicazione uscita dalle urne. Quel 1995 impone una riflessione, non solo per ciò che avrebbe potuto essere e non è stato, ma soprattutto per ciò che ha rivelato: la distanza tra volontà popolare e potere politico, tra le forme della democrazia e la sostanza delle decisioni. A trent’anni di distanza, il referendum sulla RAI resta un esempio emblematico di come si possa votare, scegliere, decidere… senza che nulla cambi davvero.