Lavoro

Il Jobs Act: quella riforma di sinistra e l’idea abbandonata che alle sfide del tempo si risponde con la fatica del cambiamento

Undiritto del lavoro che prometteva l’inamovibilità dall’assunzione alla pensione era pensabile nell’economia manifatturiera del novecento ma non era più in grado di mantenere le sue promesse in un’epoca di maggiore volatilità e globalizzazione dell’economia, ma anche del ciclo di vita dei prodotti e delle imprese

Voglio smentire la certezza di molti, secondo la quale il “Jobs Act” costituisce la prova che una sinistra riformista non esiste, e che chi ha solo potuto pensare il superamento dell’articolo 18 non possa affatto definirsi di sinistra, ma sia in realtà un complice, consapevole o inconsapevole, del padronato e del capitale e della loro storica missione dello sfruttamento del lavoro.

La riforma del mercato del lavoro è stata invece una legge di sinistra, pensata e studiata da intellettuali e studiosi di sinistra. La ragione è chiara: un diritto del lavoro che prometteva l’inamovibilità dall’assunzione alla pensione era pensabile nell’economia manifatturiera del novecento ma non era più in grado di mantenere le sue promesse in un’epoca di maggiore volatilità e globalizzazione dell’economia, ma anche del ciclo di vita dei prodotti e delle imprese.

In un sistema produttivo in cui alla catena di montaggio si sostituiva l’economia della conoscenza e gli stati nazionali entravano tra loro in una sempre maggiore interdipendenza, fondamentale era – e lo è tuttora – assicurare ai lavoratori non una stabilità impossibile da garantire in questo scenario completamente nuovo ma la dignità del lavoro, la continuità del lavoro e la sicurezza sociale che a quella stabilità erano stati fin ad allora strettamente collegati.

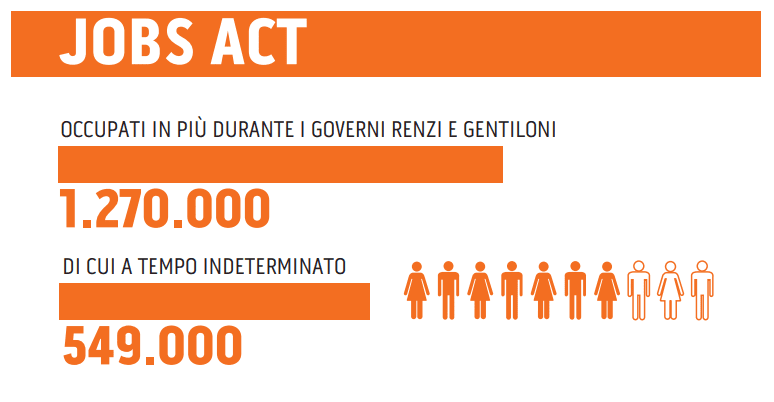

Questa è la ragione per cui il Partito democratico propose e sostenne il “Jobs Act”, e in quella direzione una sinistra non velleitaria dovrebbe ancora andare, rafforzando ulteriormente i meccanismi ispiratori di quella riforma per difendere il lavoro com’è, non com’era in un mondo che non c’è più. Che molti colleghi del PD abbiano cambiato idea non dispiace tanto per il fatto in sé: dispiace perché hanno abdicato all’idea che alle sfide del tempo che viviamo si risponde con la fatica del cambiamento e delle soluzioni concrete e non asserragliandosi dietro a principi, all’apparenza magari nobilissimi, destinati a infrangersi davanti all’evidenza della realtà.

© Riproduzione riservata