Cultura

Uno sguardo sulle splendide rovine di una civiltà perduta

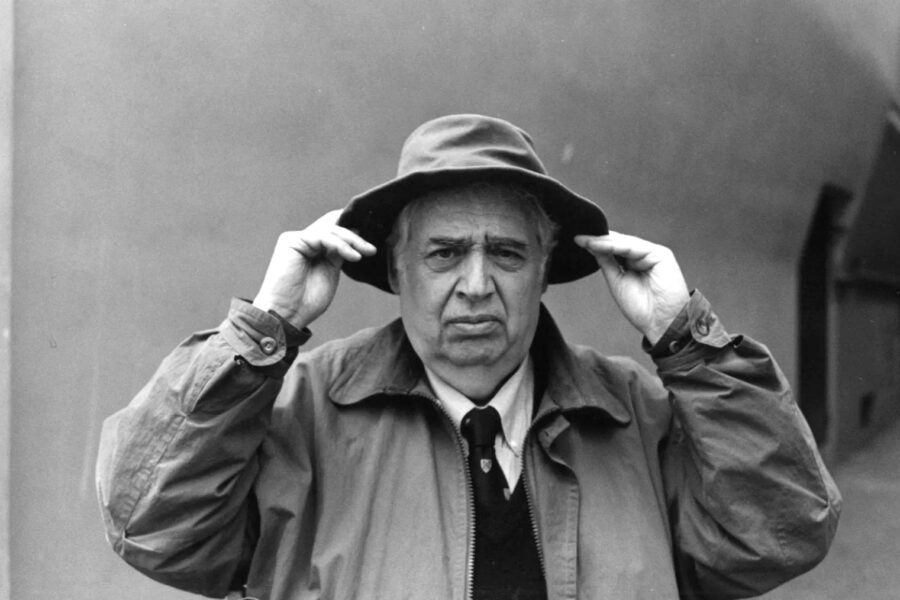

Harold Bloom è stato uno dei più importanti critici letterari dell’età moderna: con la sua scomparsa, avvenuta a quasi novant’anni il 14 ottobre del 2019 a New Even, in Connecticut, dove da tempo s’era ritirato, prende congedo anche una stagione del Novecento legata alle idee onnicomprensive della realtà; non a caso i capisaldi del suo famigerato “canone occidentale” restarono sempre le grandi colonne: Bibbia, Dante e Shakespeare. Dopo di lui si apre un orizzonte totalmente nuovo, quello che noi stiamo vivendo, segnato dalla rivoluzione digitale la quale, sulla scia profetica di quanto annunciò Walter Benjamin già nel 1936, ha cambiato la realtà, prima ancora che la concezione dell’opera d’arte. È questa la ragione per cui a leggere il suo ultimo capolavoro, Posseduto dalla memoria. La luce interiore della critica (Rizzoli, introduzione di Piero Boitani, traduzione di Roberta Zuppet, pp. 582, 23 euro), che l’autore maliziosamente definisce non tanto un ragionamento, quanto “una fantasticheria”, si ha l’impressione di scrutare le splendide rovine di una civiltà perduta: i classici di cui si indaga restano sempre ovviamente fondativi, ma il nostro modo di viverli non è più lo stesso.

Il libro, che vede al centro una vertiginosa riflessione sul tempo, da Sant’Agostino a Marcel Proust, si divide in quattro parti profondamente connesse e interdipendenti: nella prima l’autore prende in esame le Sacre Scritture («Il nome di Dio si può pronunciare, ma non esprimere; non riusciamo a sentirlo a meno che non sia mediato dalla tradizione, e anche in quel caso solo a frammenti»); nella seconda affronta il problema dell’io (Amleto al cimitero: «Eccone un altro. E perché non potrebbe essere il teschio d’un avvocato? Dove sono ora le sue distinzioni e i suoi cavilli? Le sue cause, i suoi articoli di legge, e i trucchi del mestiere?»); nella terza si dedica ai sogni e alle visioni romantiche («Quando ancora non andavo all’università, recitavo tutto il Paradiso perduto di Milton nelle mie numerose notti insonni. Ora che sono anziano, questa abitudine persiste, anche se con una differenza malinconica»); nella quarta passa in rassegna molta lirica americana contemporanea: oltre ai classici Walt Whitman, Wallace Stevens, William Carlos Williams, Hart Crane, Conrad Aiken, Delmore Schwartz, John Ashbery, anche poeti in Europa assai meno noti, e tuttavia fondamentali, come ad esempio Richard Eberhart, Weldon Kees, May Swenson, Alvin Feinman, John Wheelwright e James Merrill. Prendiamo, ad esempio, da quest’ultimo autore, soltanto il finale della canzone Samos, isola dell’Egeo orientale, famosa come terra natale di Pitagora e Epicuro, per intuire la preziosa miniera scoperta da Harold Bloom, anche nella speranza che qualche editore italiano, ancora appassionato di autentica letteratura, possa cominciare a esplorarla: «Samo. Continuiamo a cercare di dare un senso / a ciò che possiamo. Non anime della prima acqua – / malgrado la nostra superbia e il fuoco preso – / saremo polvere di tutt’altra terra / prima che i semi qui piantati vengano alla luce.»

La tecnica di analisi adottata è davvero suggestiva: lunghe citazioni dai testi presi in esame ci accompagnano nel percorso mentale ed emotivo compiuto dallo scrittore figlio di ebrei ortodossi emigrati a New York dalle profondità slave, il quale imparò l’inglese soltanto a sei anni perché da bambino si esprimeva in yiddish. Non c’è bisogno di immaginare il futuro studioso da piccolo, seduto a terra in un condominio del Bronx. È lui stesso a rievocarsi così in un’estrema confessione senile: «La notte scorsa, molto tardi, mi è tornata in mente un’immagine di mia madre. Ho rivisto me stesso a tre anni: giocavo sul pavimento della cucina mentre lei preparava il pasto dello shabbat. Nata in un villaggio ebraico alla periferia di Brest Litovsk, era rimasta fedele alle sue tradizioni. Ero il minore di cinque figli ed ero felicissimo quando eravamo soli.»

Avanziamo fra cabale, angeli, fuochi, comandanti, melodie, combattimenti, posizioni da mantenere, amori da difendere e fedi da conquistare. Poi, complice Freud, entriamo nella frantumazione dell’identità, attraverso sapienze e cicute, Amleto come emblema inconfondibile. Quando finisce il canto dell’usignolo di John Keats, l’uomo si sente smarrito: «Addio! La fantasia più non ci illude, / è soltanto un folletto dispettoso. / Addio! Addio! Svanisce il tuo lamento / oltre i campi, lungo il quieto ruscello, / sulla cima del colle…»

Cosa dobbiamo fare del nostro passato? Harold Bloom evita di alimentare eccessive illusioni: nonostante la sua smodata passione proustiana, crede con Samuel Johnson che «la ragione ci abbandoni sul ciglio del sepolcro e la comprensione venga meno.» Tuttavia non rinunciò, con gesto temerario, ad insegnare la letteratura ai più giovani, ospitandoli anche nei giorni in cui era già malato a gruppi selezionati nella sua casa piena di libri: «Quando moriamo, la nostra sopravvivenza dipenderà dalla misura in cui abbiamo cambiato la vita di coloro che verranno dopo di noi.»

© Riproduzione riservata