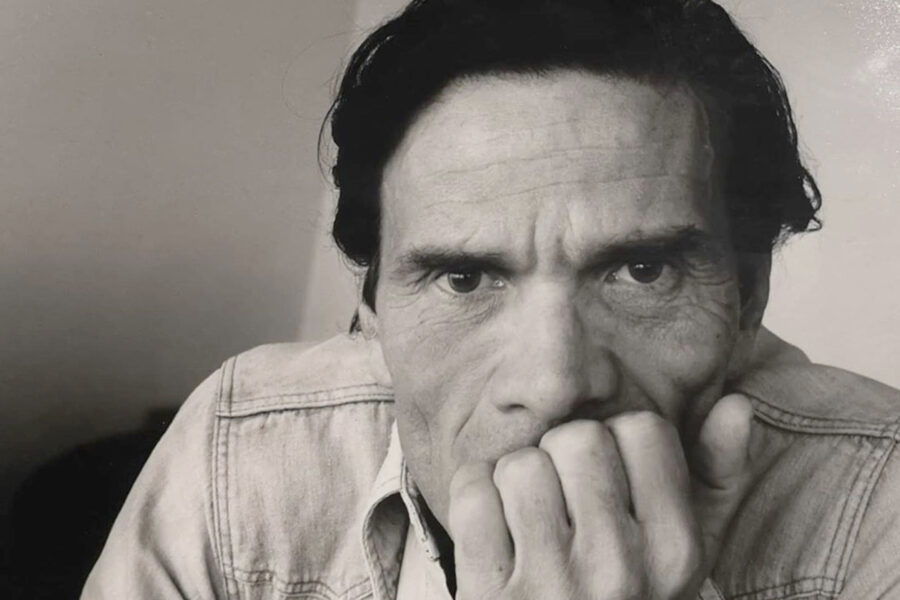

Osservatori dell’Italia che cambiava e critici verso il consumismo

Pasolini e Volponi bussole per capire il presente, la loro poesia che resiste alla modernità

Nel secondo Novecento italiano, Pier Paolo Pasolini e Paolo Volponi incarnano due traiettorie intellettuali irriducibili, diverse per tono e stile, ma accomunate da un principio etico comune: la parola come atto politico, come resistenza morale, come denuncia dell’omologazione consumista. Non furono militanti in senso stretto, ma testimoni: osservatori radicali della trasformazione antropologica che ha attraversato l’Italia dalla civiltà contadina alla società dei consumi, fino alla spettacolarizzazione della politica.

Il potere della parola: oltre la comunicazione, il gesto morale

Per entrambi, la parola non è mai solo mezzo, ma fine. Non serve per convincere, ma per rivelare. Volponi lo dimostra persino nelle sue rare ma memorabili apparizioni in Senato, dove trasforma il linguaggio istituzionale in un esercizio lirico, intimo, disturbante. Pasolini, dal canto suo, nei suoi articoli sul Corriere della Sera smaschera la nuova forma di repressione: non più la censura, ma l’assimilazione culturale. Il potere non vieta: seduce. E così disarma il dissenso.

Il consumismo come nuova ideologia totalitaria

La critica di Pasolini alla società dei consumi non è nostalgia per il passato, ma denuncia della fine del pensiero critico. L’omologazione — culturale, linguistica, estetica — è il vero nemico: rende tutti uguali, anche nella ribellione. I giovani con i capelli lunghi non sono più rivoluzionari, ma nuovi conformisti. In questo contesto, la poesia resta una delle poche forme di opposizione autentica: non vendibile, non mercificabile, spesso persino incomprensibile.

Volponi: la politica come romanzo civile

Volponi entra in politica con la convinzione che la letteratura possa farsi progetto civile. Nel PCI prima, poi in Rifondazione Comunista, non porta ideologie, ma visioni. Il suo linguaggio, anche parlamentare, non si adatta mai al format mediatico: resta opaco, a tratti incomprensibile, ma per questo autentico. Nei suoi romanzi — da Corporale a Le mosche del capitale — racconta il crollo delle illusioni progressiste, ma senza cedere alla disperazione. Il sogno olivettiano di un’impresa umanistica sopravvive come possibilità, come ipotesi mai del tutto negata.

Pasolini e l’apocalisse annunciata

Pasolini, invece, sembra non vedere vie d’uscita. La sua è una denuncia senza speranza, una visione apocalittica in cui la sconfitta è già avvenuta. Il potere economico e mediatico ha distrutto le culture popolari, cancellato i dialetti, reso invisibili le differenze. Persino i simboli della resistenza — la scuola, la Chiesa, la politica — sono stati assorbiti, neutralizzati, svuotati. La poesia resta, ma come grido solitario, come veggenza tragica.

Dalla fabbrica alla fine della parola politica

In Le mosche del capitale, Volponi racconta il fallimento della fabbrica come luogo di emancipazione. Il personaggio di Bruto Saraccini incarna la sconfitta della coscienza critica schiacciata dalla tecnocrazia. Il romanzo diventa il teatro di una disfatta culturale: l’umanesimo industriale viene sostituito dalla logica del profitto, e la parola — anche quella politica — perde ogni forza trasformativa.

Parole inutili, quindi necessarie

Eppure, proprio in questo deserto, Pasolini e Volponi non rinunciano alla parola. La custodiscono come gesto anacronistico, ma fondativo. In tempi in cui tutto è performance, dove ogni discorso è pensato per piacere o vendere, la poesia è l’ultimo spazio dove si può ancora dire la verità. Una verità che non semplifica, non consola, non fa share.

Due eretici per il presente

Pasolini e Volponi non sono due monumenti del passato, ma due bussole per il presente. La loro intransigenza, la loro solitudine, la loro fede nella parola come forma di resistenza restano esempi radicali in un’Italia che troppo spesso ha rinunciato al pensiero per abbracciare il consenso. Oggi più che mai, la loro voce sembra risuonare nel vuoto: “solo le parole che bruciano sono vere”, scriveva Pasolini. E Volponi gli avrebbe risposto: “Tacere, o parlare dicendo cose migliori del silenzio”.

© Riproduzione riservata