L'addio all'intellettuale

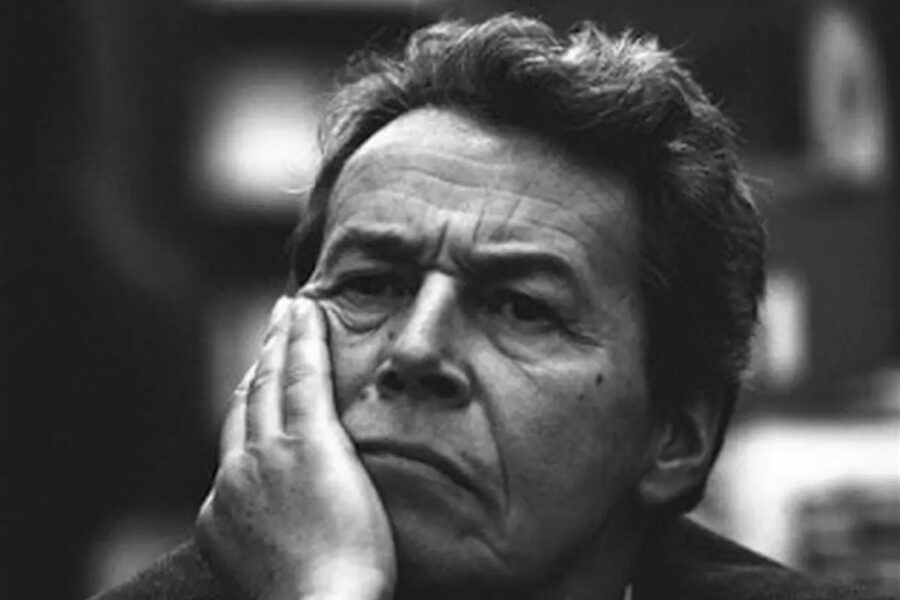

Chi era Piergiorgio Bellocchio: critico, scrittore e fustigatore che credeva nella rivoluzione

In un paese normale la scomparsa di Piergiorgio Bellocchio, a novant’anni, sarebbe un evento commentato ampiamente e variamente sulle pagine culturali dei principali quotidiani. Dubito che ciò avvenga. Eppure è stato uno dei più straordinari intellettuali italiani del secondo dopoguerra, una figura da collocare idealmente accanto a Nicola Chiaromonte e allo stesso Pasolini, con cui pure ebbe un duro scontro. Saggista elegante, polemista acuminato, commentatore caustico e divertito dell’attualità, demolitore di mitologie culturali (celebre una gustosissima stroncatura del Nome della rosa di Eco), narratore originale (1966: I piacevoli servi), fondatore di riviste autorevoli (“Quaderni piacentini” nei ‘60 e “Diario”, con Alfonso Berardinelli, negli ‘80), animatore di progetti culturali di alta pedagogia (la enciclopedia Gulliver), critico dell’ideologia, e soprattutto grande scrittore satirico (su questo torno tra un po’).

Innumerevoli i suoi titoli – di cui ricordo almeno, a partire dal 1989 Dalla parte del torto, Eventualmente, L’astuzia delle passioni, Oggetti smarriti, Al di sotto della mischia, fino al Seme dell’umanità, nel 2021 – benché fosse autore schivo, sempre più appartato. Molti dei suoi libri sono dovuti alle insistenze degli amici. Collaborò anche per un breve periodo a “Panorama”, poi si dimenticarono di lui, originando tra l’altro uno dei suoi pezzi satirici più irresistibili. Nella sua formazione confluivano vari filoni e umori: iniziale simpatia per il “Mondo” di Pannunzio e per il Partito Radicale (nella sua giovinezza piacentina: era nato nel 1931), neomarxismo anni ‘60 dei “Quaderni rossi”, della New Left americana, e dell’eretico poi ortodosso Fortini, assoluta centralità del romanzo ottocentesco (alcune sue introduzioni, per Garzanti, a scrittori russi, inglesi e francesi, sono magistrali, e ottennero il plauso degli specialisti), poi con il ‘900 Karl Kraus, la immaginazione sociologica di Kracauer, la critica della modernità dei francofortesi, l’attenzione a figure di maestri irregolari e indocili come Orwell, Camus, Simone Weil, Silone, a scrittori come Heinrich Boll, ad autori molto ai margini come Noventa o Peguy. Umori personalissimi che si scioglievano in una prosa sobria e affilata, comunicativa e di grande respiro. La intensa frequentazione del romanzo moderno lo “salvò” sempre da qualsiasi ermetismo dello stile e da ogni vocazione “filosofica” a mettere le braghe al mondo.

La mia generazione si è “formata”, letteralmente, su alcuni suoi preziosi scritti apparsi sui “Quaderni piacentini”, la rivista dell’allora Movimento, attenta al conflitto sociale ma anche severa verso cadute e slittamenti troppo ideologici dello stesso Movimento. Non tanto e solo alcuni editoriali importanti, e molto attesi, come ad esempio un intervento sulla vicenda Sofri e il terrorismo, ma certi articoli più d’occasione, come le recensioni a due film di Kubrick (2001 Odissea nello spazio e Barry Lindon) e quella alla famigerata Agenda Rossa Savelli, di cui fustigò giustamente tutta la sottocultura conformista al di là di una fasullissima irriverenza tutta di superficie. Colpisce la sua onnivora curiosità per la cultura di massa, per il cinema (d’autore ma anche la commedia all’italiana), per la televisione, per la pubblicità, per i giornali (era solito ritagliare articoli e immagini, a comporre degli stupendi collage di “cronaca” ragionata dell’esistente) e insieme lo sguardo critico fermo, equanime, sensibile alle gerarchie di valore.

Mi scuso per un ricordo personale ma vent’anni fa dovevo fare per un piccolo editore un libro-intervista con lui, sulla scia di una bella conversazione che avemmo a Radio3. L’inizio fu promettente, rispose subito e quasi con fervore alle prime domande. Poi un po’ misteriosamente il progetto si arenò, per varie ragioni: rinvii, soste improvvise, lunghi silenzi, ripensamenti sulle risposte già date, dubbi sull’operazione editoriale, forse anche qualche fisiologica pigrizia . Capii che in quella formula dell’intervista, nelle sue stesse risposte, ci stesse troppo stretto. Accennavo prima alla sua vocazione di scrittore satirico, dove potrebbe essere accostato a Flaiano (che pure non è tra i suoi maestri). Condividono un acre, risentito moralismo, il gusto della battuta folgorante (a volte puro calco di una conversazione ascoltata casualmente), una intelligenza fenomenologica del dettaglio, la riscrittura del flaubertiano “dizionario dei luoghi comuni”, una intensa pietas verso i poveracci e gli ultimi.

Ma c’è una differenza importante. Bellocchio, a differenza di Flaiano, alla Rivoluzione, magari per un attimo, ci ha creduto. Certo, con il suo scetticismo problematico, con il suo quieto e laico disincanto (mai cinico), però ci ha creduto. Ora, tale idea di rivoluzione, che certo in quel periodo si caricò di contenuti perfino teologici o salvifici, successivamente declinata variamente, e tradotta in una fede ostinata nella verità (che sempre per lui trionferà alla fine, su ogni inganno e impostura) e in una inesausta passione per la giustizia sociale, innerva ogni scritto di Bellocchio.

© Riproduzione riservata