Lo scaffale

L’ideologia difficile di Pier Paolo Pasolini Quante contraddizioni (anche nei film): Il saggio di Brunetta sul cinema “complesso” dell’intellettuale italiano

La metafora di un’avventura umana e artistica, unica, di “un nomade” con cui dobbiamo ancora fare i conti

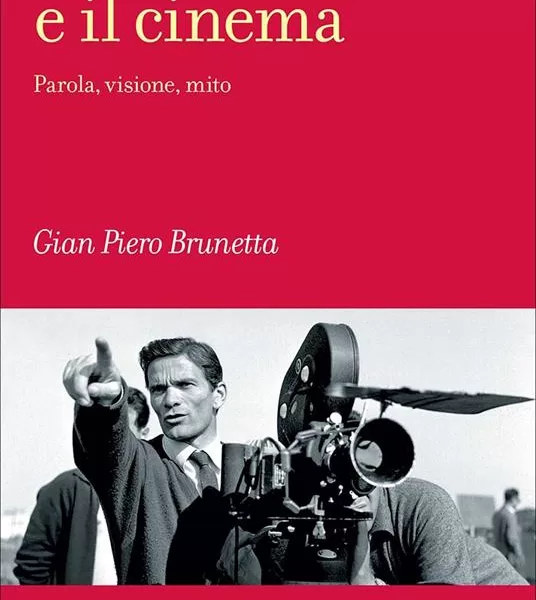

C’è qualcosa di irriducibilmente spigoloso, quasi ostile, nel cinema di Pier Paolo Pasolini. Un cinema che non si lascia accarezzare, che rifiuta la grazia della compattezza ideologica e perfino quella, più minuta, della coerenza formale. Un cinema multiforme, direbbe il filosofo; o forse semplicemente contraddittorio, come tutta la sua opera, d’altronde. Nel suo nuovo libro, “Pasolini e il cinema” (Carocci), Gian Piero Brunetta – che del cinema italiano è uno dei più saggi genealogisti – osserva che Pasolini «oggi non ci appare né come un maestro di vita né di pensiero ma come una sorta di presenza diffusa e ricorrente, che ci aiuta a tenere bene aperti gli occhi e attivati i neuroni nei confronti del mondo che ci circonda e della velocità delle sue trasformazioni». Il libro è non solo ricco di spunti analitici ma anche utile per fare il punto sull’impressionante mole di studi pasoliniani.

Già, quello di Pier Paolo Pasolini è stato un cinema “difficile”. Che rimanda al tema infinito: cosa pensava veramente, l’autore di “Ragazzi di vita”? Tra le centinaia di sue frasi questa sembra esaustiva del suo radicale pessimismo: «Da molto tempo vado dicendo che la società italiana – e intendo riferirmi soprattutto ai giovani – si sta omologando. Si stanno distruggendo le varie culture particolari, i vari universi regionali che rappresentano delle culture reali, il pluralismo su cui si è sempre fondata l’Italia. Vado ripetendo da molto tempo che tale omologazione finora si presenta come distruttrice: la sua prima qualità è quella di distruggere dei modi d’essere, delle qualità di vita, quelle che io chiamo dei valori e quindi dei comportamenti». Quelle parole furono pronunciate il 6 settembre 1975 alla Festa nazionale dell’Unità alle Cascine di Firenze. Meno di due mesi dopo fu assassinato.

Il suo pessimismo – Pietro Ingrao, pur riconoscendone la forza intellettuale, disse a chi gli chiedeva un’opinione: «Troppo pessimista, troppo pessimista…» – si intreccia con l’impossibilità di andare oltre, di trovare nuove sintesi in avanti: il che gli valse l’accusa di essere un non progressista, se non si vuole proprio dire un conservatore. D’altronde, la sua celeberrima frase, «io sono una forza del Passato», deporrebbe a favore della tesi “conservatrice”, ed è innegabile che il suo sguardo artistico sia perennemente rivolto al passato, alle radici della ragione, della poesia, dell’arte. Il suo cinema, che è per lui quello che la tela o il marmo erano stati per gli artisti del Duecento o del Rinascimento, riflette tutto questo.

Brunetta scrive che il cinema costituisce forse l’anello più forte del passaggio da una cultura neorealistica a un’esperienza costruita grazie alla coscienza della crisi di un modello culturale e all’esigenza di misurarsi con le nuove tendenze espressive e linguistiche della cultura internazionale. Senza perdere però il senso delle radici e l’eredità culturale ricevuta dalla letteratura, dal teatro, dalla musica e dalle arti figurative. Il cinema di PPP, insomma, è anche una metafora di un’avventura umana e artistica del tutto unica. L’avventura di «un nomade», così lo definisce Brunetta, con il quale dobbiamo ancora fare i conti.

© Riproduzione riservata